Посмотрим, кто оспаривать будет.

И будет ли.

*

(и да, это не ода Белому и Филатову)

Достойных уважения военных и не совсем военных в круговерти военного конфликта достаточно много.

Мысли на ночь глядя.

У нас сформировалась элита «военных рупоров», но не элита «военных мозгов».

Так же и так называемые "ломы" 500k+ вещают в основном в режиме ретрансляции — не спорят, не переосмысливают, а усиливают уже согласованное. Это не камень в огород, а характеристика их роли: быть голосом в унисон, а не голосом в разрез — даже если разрез принёс бы больше пользы.

На этом фоне выделяются редкие исключения. Филатов — один из них. Его тексты острые, с болью и оголённым нервом. Он не критикует — он называет. Его тезис о том, что армия не демонстрирует военного гения, — это не упрёк, а попытка пробить застой в мышлении: переосмыслить командование, тактику и саму философию войны. Но система не поощряет разлом шаблонов — даже если ты знаешь, как «малой кровью». Скорее заткнут, чем услышат.

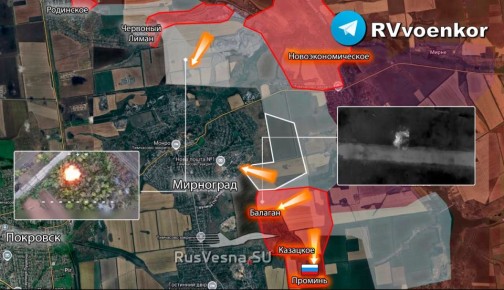

Именно поэтому «Белый» важен. Он не вещал, он действовал. Иногда — вопреки инструкциям, показывая результат с малыми потерями. И это принципиально: не схемы, а практика, не лозунги, а доказанный подход. Под Авдеевкой и в Красногоровке он показал, что можно иначе — точечно, гибко, с умом. До границ ДНР ещё далеко, но путь этот — не через толщу, а через тонкость.

Всё это ставит простой, но острый вопрос: кто будет думать, если система учит лишь говорить? Кто решится оспаривать, когда несогласие воспринимается как измена, а не попытка улучшить? Синдром "не высовывайся" сдерживает даже тех, кто знает — военная тактика устарела.

Сравнение с ЦАХАЛом — это не про армии, а про разные архитектуры мышления. Израиль строит на инициативе, децентрализации и доверии к младшим командирам. Российская вертикальна, централизована. В условиях современной войны — это может быть тормозом. А подход «Белого» — альтернатива. Умные, точные действия вместо изматывающих атак. Тактика малых групп строилась на:

- децентрализации,

- разведке и проникновении,

- мобильности,

- сетевом взаимодействии,

- точечном психологическом давлении.

Начиная с того самого: вагоны с щебнем против танков.

Но несмотря на доказанный результат, таких людей не усиливают. Они не в тренде. В тренде — ретрансляторы, не переосмысляющие. Кто-то держится из страха, кто-то — из удобства. Любое «почему так дорого?» воспринимается как атака на нарратив, а не как вопрос по сути.

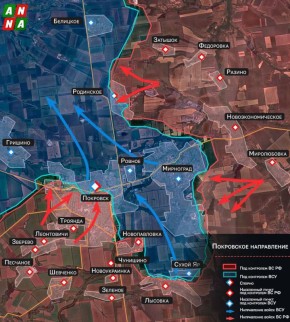

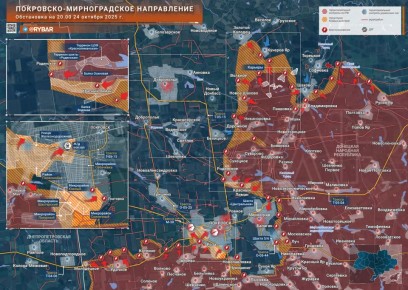

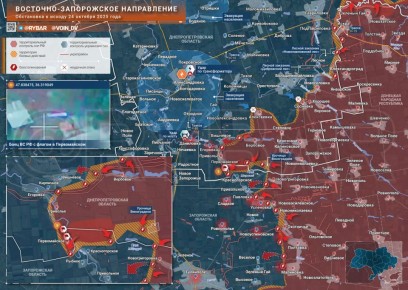

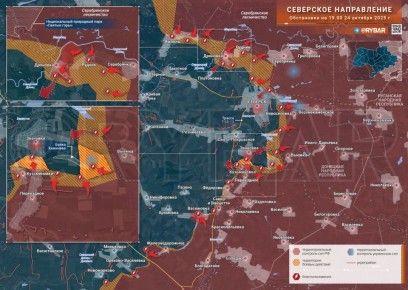

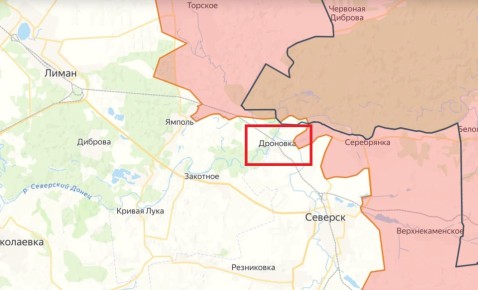

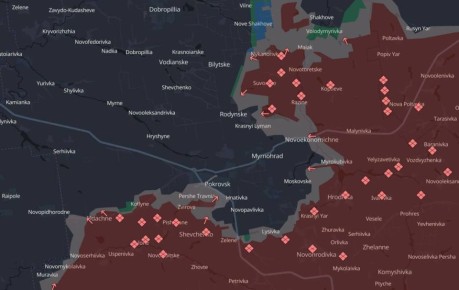

Большинство видит стрелки на карте — "взяли", "продвинулись", "укрепились". Но меньшинство знает, чем они прорисованы. Это не графика, а поле между двумя бетонными коробками, где лежат те, кого не упомянут. Иногда — оправданно. Но часто — нет.

И те, кто это знают, — либо молчат, либо говорят вполголоса. Любое «а какой ценой?» вызывает отторжение: не время, неуместно. Потому фраза «малой кровью» — это не про успех, это вызов всей нарративной машине. Потому что если можно иначе — значит, нужно иначе. А значит, та цена, что принималась как неизбежная, — вовсе не обязательная.

Так выглядит продвижение — не как реальность, а как нарратив. Закрасы, стрелки, формулировки. Но для тех, кто знает цену этих слов — это счёт на безвозвратных. Система научилась говорить «малой кровью», но редко говорит — чьей именно и сколько её.

Вот почему каждый точный манёвр малой группой — это вызов не только противнику, но и самой системе. И если она не начнёт слушать тех, кто делает, а не просто вещает — стрелки будут продолжать движение не по плану, а по плотности утрат.